[spp]

基本情報

| 知名度 | ★★★★★ |

| 平均評価 | |

| 種類 | 神社 |

| アクセス | JR桜井線(万葉まほろば線)から徒歩10分。駐車場は4か所あり、料金は全て無料。→詳細 |

| 概要 |

奈良県桜井市三輪にある神社で、大物主神・大己貴神・少彦名神を祀る。 詳しい創建年代は不明だが相当に古いと考えらえ(日本最古とも)、859年(貞観元年二)には正一位の神階を贈られ、二十二社の制では第九位に列されるなど高い社格を誇った。 境内には拝殿、三ツ鳥居、宝物収蔵庫や狭井坐大神荒魂神社、檜原神、率川神社などの末摂社が建ち並ぶ。 主な行事には、繞道祭(1月1日)、春の大神祭(4月9日)、秋の大神祭(10月24日)、酒まつり(11月14)がある。 古くは大神大物主神社といい、三輪神社、三輪明神とも称される。 |

| 見どころ | 拝殿、三ツ鳥居、三輪山、宝物収蔵庫、檜原神社、大直禰子神社 |

| 拝観時間 | 境内自由(社務所は9時~17時)宝物収蔵庫→毎月1日と土曜・日曜・祝日のみ開館、9時30分~15時30分。 |

| 拝観料 | 境内自由(宝物収蔵庫は大人200円、小人100円)、登拝料300円。 |

| サイト | http://oomiwa.or.jp/ |

| 住所 | 奈良県桜井市三輪1422 |

[gad]

大神神社の見どころ

拝殿

大神神社には本殿がなく、この拝殿から御神体である三輪山を拝むこととなる。

現存する正面9間(約17m)、側面4間(約8m)切妻造檜皮葺で正面には唐破風の向拝を設けた建物は、1664年(寛文四年)に江戸幕府四代将軍家綱公の支援で再建されたもの。

三ツ鳥居

三輪山の麓に建つ鳥居で、拝殿と御神体である三輪山の境界をなす。

通常の大鳥居の左右に小鳥居を接続し、中央の鳥居には扉を設けた独特の形をしており、三輪鳥居とも呼ばれる。拝観には参集殿で申し込みする必要がある。

三輪山

三輪神社の背後に聳える標高467m、周囲16kmの山で、山中には神の鎮まるという磐座が点在する。

かつては神官や僧侶以外は足を踏み入れることのできない禁足地であり、現在は一般人でも入山できるようになったが、ハイキングや観光目的ではなく参拝を主な目的として以下の手順と規則を守る必要がある。

まず、受付のために摂社の狭井神社に行き、氏名・住所・携帯番号を記入して登拝料300円を払う(受付時間9時~14時)。受付が済むと三輪山登拝証のタスキを渡されるのでこれを首に掛け、裏手から入山することとなる。

山中ではこのタスキを外してはならず、喫煙、水・スポーツドリンク以外の飲食、写真撮影は一切禁止となっている。

また、通常は2時間程度で往復できるが、3時間以内に狭井神社に戻って下山を報告する必要がある(最終は16時まで)。正月三が日や大祭日などは入山禁止となる。

宝物収蔵庫

三輪山山麓で発見された土師器、須恵器、勾玉などの古代の遺物や大神神社に伝わる神宝類、古文書を収蔵・展示するための施設。

毎月1日と土曜・日曜・祝日のみ開館で時間は9時30分~16時30分。入場料大人200円、小人100円。

- 拝殿

- 宝物収蔵庫

- 大直禰子神社(若宮社)

檜原神社

大神神社の摂社のひとつで、天照大御神・伊弉諾尊・伊弉册尊を祀る。

社伝によれば、崇神天皇の代に豊鍬入姫命が宮中に祀られていた天照大御神を遷して磯城神籬を立てた地とされ、伊勢神宮創建以前に天照を祀っていた元伊勢と呼ばれる神社のひとつ。

大直禰子神社(若宮社)

大神神社の摂社のひとつで、大物主の子孫の大直禰子命(若宮様)を祀る。

明治の神仏分離以前は御輪寺という神宮寺であり、十一面観音像が安置されていた。建物は重要文化財に指定。

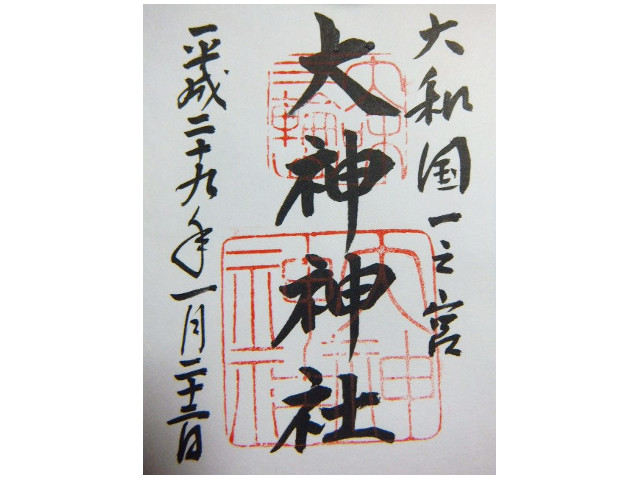

御朱印・御朱印帳

| 種類 | ①「大神神社」の御朱印、②「三輪明神」の御朱印、③「檜原神社」の御朱印。 |

| 入手場所 |

①、②は境内社務所、③は檜原神社の社務所。 |

| 値段 | 1件300円 |

| オリジナル御朱印帳 | 社殿が描かれた御朱印帳があります。 |

- 檜原神社_鳥居

- 檜原神社

- 大神神社の御朱印

歴史

祭神の大物主神は記紀神話などに登場する神で、「日本書紀」によれば大国主命の別名ともされ、以下のようなエピソードが伝えられている。

- 共に国造りを行っていた少彦名神が常世国に去ってしまったため大国主命が困り果てていると海の向こうから光輝く神が現れ、青垣(大和国)の東の山に自分を祀れば国造りに協力すると告げた。これが三輪山の大物主である。

- 勢夜陀多良比売という美しい娘がいることを知った大物主は、川で用を足している最中に赤い矢に姿を変えて上流から流れほと(陰部)をついた。比売がその矢を持って帰ると人の姿に変わり、2人の間に後に神武天皇の后となる比売多多良伊須気余理比売が生まれた。

- 倭迹迹日百襲姫は大物主と結婚するが夫は夜になると通ってくるだけで顔も見せなかったので、顔を見たいと懇願すると明日の朝櫛箱を開けるよう告げられた。翌朝、箱を開けると一匹の小さい蛇が入っており、倭迹迹日百襲姫がこれに驚くと怒った大物主は男の姿に変身して御諸山(三輪山)に逃げ帰ってしまった。約束を破ったことを悔いた姫は箸でほとをついて死んでしまった。この倭迹迹日百襲姫の墓が大神神社近くにある箸墓古墳とされる。

- 活玉依比売という美しい娘が突然懐妊し、不審に思った両親が訊ねると夜な夜な通ってくる男がいることを告げた。両親はその男の知るために麻糸に結びつけた針を衣に仕込んでおくよう娘に教えた。翌朝、その糸をたどっていくと美和山の社に着き相手が神だとわかった。このとき糸巻きに糸が3巻き分だが残っていたためこの山を「三輪」と呼ぶようになった。

- 崇神天皇の代、疫病が流行していたとき天皇の夢に大物主が現れ、活玉依比売の子孫である意富多多泥古に自分を祀らせるよう告げた。天皇が意富多多泥古を見つけ出し、御諸山に意富美和之大神(大物主神)を祀らせると疫病は鎮まった。

以上はそのまま史実とは考え難いが、この時代に三輪山の神が重要な神であったことは間違いない。

平安時代になると、850年(嘉祥三年)に正三位、859年(貞観元年)に正一位を贈られ、二十二社の制では第九位に列せられた。また、古くから酒の神としても知られ、酒造家の崇敬を受ける。

[gad45]

0