[spp]

基本情報

| 知名度 | ★★★★ |

| 平均評価 | |

| 種類 | 神社 |

| アクセス | JR身延線富士宮駅から徒歩12分。西富士宮駅から徒歩10分。駐車場あり。 |

| 概要 |

富士山本宮浅間大社は静岡県富士宮市宮町にある神社. 正確な創建年代は不明だが、富士山を祀る神社として古くから知られ、全国に多数ある浅間神社(せんげんじんじゃ・あさまじんじゃ)の総本社となっている。 富士信仰の中心であり、2013年(平成二十五年)には「富士山-信仰の対象と芸術の源泉」の一部としてユネスコの世界遺産に登録されている。 主な行事には、初詣・歳旦祭(1月1日)、節分祭(2月節分)、流鏑馬祭(5月4-6日)、夏越大祓(6月30日)、御田植祭(7月7日)、例大祭(11月3-5日)、師走大祓式・除夜祭(12月31日)がある。 |

| 見どころ | 楼門、本殿、湧玉池、奥宮、久須志神社 |

| 拝観時間 | 4月-9月→5時~20時、11月-2月→6時~19時、3月・10月→5時30分~19時30分。 |

| 拝観料 | 境内自由 |

| サイト | http://fuji-hongu.or.jp/sengen/ |

| 住所 | 静岡県富士宮市宮町1-1 |

[gad]

富士山本宮浅間大社の見どころ

楼門

本殿、拝殿などのあるエリアの入口に建つ重層門。

江戸時代初期に徳川将軍家の寄進で建てられたもので、掲げられている扁額は盈仁入道親王(1764-1831年)の筆。

本殿

現存の建物は1604年(慶長九年)に徳川家康の寄進で建てられたもの。浅間造と呼ばれる独特な形式で造られており、国の重要文化財に指定されている。

木花之佐久夜毘売命(このはなのさくやひめのみこと)を主祭神とし、瓊々杵尊(ににぎのみこと)、大山祇神(おおやまづみのかみ)を配祀する。

湧玉池

境内にある池のこと。富士山からの湧水によってできており、国の特別天然記念物に指定されている。

奥宮

富士山の山頂にある社。参拝できるのは富士山が山開きする7月1日から閉山する9月上旬までとなっている。

久須志神社

富士山の須走口、吉田口、河口湖口から続く登山道の頂上にある神社。奥宮の末社で、大名牟遅命、少彦名命を祀る。

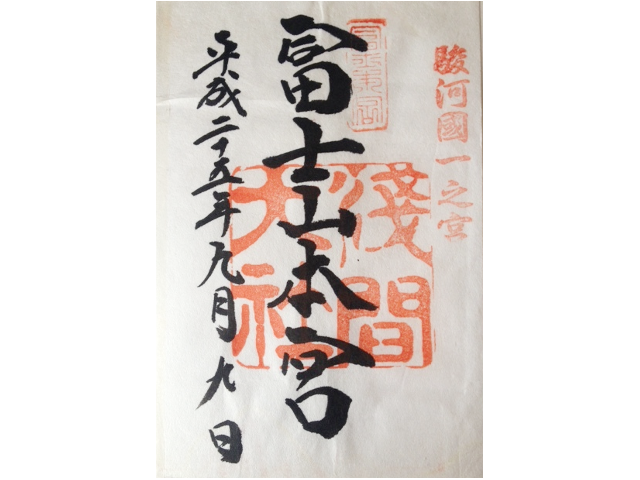

御朱印・御朱印帳

| 種類 | ①「富士山本宮」の御朱印、②「浅間大社奥宮」の御朱印、③「久須志神社」の御朱印。 |

| 貰える場所 | ①は境内授与所、②は富士山山頂の奥宮、③は富士山山頂の久須志神社。 |

| 値段 | 1件300円 |

| オリジナル御朱印帳 | 富士山と社殿と桜が描かれた御朱印帳があります。値段は1500円 |

- 富士山本宮浅間神社の御朱印

歴史

社伝によれば、孝霊天皇(前290前215年?)の代に起きた富士山の噴火により、当地周辺に大きな被害が出て荒れ果てた状態が続いていたため、垂仁天皇がその治世三年目(前27年?)に山裾に浅間大神を祀って鎮火を祈ったのが当社の始まりとされる。

また景行天皇四十年(110年?)、日本武尊が蝦夷討伐に向かうため駿河国を通った際、賊に襲撃されて火に囲まれるが、浅間大神に祈願して窮地を脱したため、富士山山頂に山宮を設け浅間大神を祀ったといい、806年(大同元年)に坂上田村麻呂がこれを現在地へ遷したとされる。

927年(延長五年)成立の延喜式神名帳には名神大社として記載され、中世以降は源頼朝、北条氏、足利氏、今川氏、武田氏など武家の崇敬も篤かった。

江戸時代には徳川将軍家の保護を受けたが、庶民の間でも富士山信仰が高まり、富士講と呼ばれる団体を形成しての集団登拝もしばしば行われた。

明治期につくられた近代社格制度のもとでは、1871年(明治四年)に官幣中社、1896年(明治二十九年)に官幣大社に列せられている。

[gad45]

0