[spp]

基本情報

| 知名度 | ★★★★ |

| 平均評価 | |

| 種類 | 神社 |

| アクセス | JR東海道本線静岡駅からしずてつジャストライン石田街道線で「東大谷」下車、「久能山下」行きバスに乗り換え終点下車、徒歩20分(静岡駅から久能山下まで直接行くバスもあるが本数が少ない。駅からの所要時間約70分)。または静岡駅からしずてつジャストライン日本平線で終点下車、ロープウェイに乗り換え5分で到着(駅からの所要時間約60分)。 |

| 概要 |

久能山東照宮静岡市駿河区根古屋にある徳川家康を祀る神社。 かつて久能山には、推古天皇の治世(592-628年)の創建と伝えられる久能寺があったが、1568年(永禄十一年)に駿河国に侵攻した武田信玄はこれを近くの矢部(現静岡市清水区)に移して久能城を築いた。 1582年(天正十年)に武田氏が滅亡すると駿河国は徳川家康のものとなり、1590年(天正十九年)の小田原攻めの後、江戸へ移るが、将軍職を秀忠に譲った後の1607年(慶長十二年)には駿府城に戻り、1616年(元和二年)にここで亡くなると遺体は遺言により久能山に葬られ、家康を祀る東照社が創建された(後に日光に改葬)。 江戸時代初期に建てられた本殿は国宝に指定されており、境内では梅、桜、あじさい、紅葉なども楽しめる。 主な行事には、元始祭(1月1日)、古儀節分祭(立春前日)、春季大祭(2月17日)、例大祭(4月17日)、夏越大祓(6月30日)、秋季大祭(10月17日)、大祓・除夜祭(12月31日)がある。 |

| 見どころ | 石鳥居、門衛所、勘介井戸、楼門、五重塔跡、鼓楼、日枝神社、本殿、神廟、久能山東照宮博物館 |

| 拝観時間 | 4月-9月→9時~17時、10月-3月→9時~16時 |

| 拝観料 | 社殿→大人500円、小人200円、博物館→大人400円、小人150円、共通→大人800円、小人300円 |

| サイト | http://www.toshogu.or.jp/ |

| 住所 | 静岡市駿河区根古屋390 |

[gad]

久能山東照宮の見どころ

石鳥居

境内入口に建つ鳥居。

現存の鳥居は1915年(大正四年)に奉納されたもので、この奥から本殿のあるエリアへは1159段あるという長い階段が続く。

門衛所

一ノ門の奥に位置する建物。

現在は使われていないが、江戸時代には家康の家臣出身で久能山東照宮を管理した榊原氏配下の与力が昼夜交代で詰めて警備に当たった。

勘介井戸

門衛所の近くには武田信玄の家臣で軍師として知られる山本勘助が掘ったと伝えられる井戸がある。

楼門

一ノ門を入りさらに進むと楼門がある。

1618年(元和四年)の建立で、掲げられている「東照大権現」の額字は後水尾天皇の筆。重要文化財に指定。

五重塔跡

久能山東照宮には江戸幕府第三代将軍徳川家光の寄進で建てられた高さ約30メートルの五重塔があったが、神仏分離令により明治初期に取り壊され、現在は礎石のみが残されている。

鼓楼

楼門の奥、右手にある建物。江戸時代には鐘楼と呼ばれていたが、明治期に神仏分離の影響を受けて鼓楼と称するようになった。

日枝神社

境内社のひとつで大山咋命を祀る。

かつては東照大権現の本地仏である薬師如来像を祀る薬師堂だったが、明治初めに境内の別の場所にあった山王社のご神体を移して神社となった。

本殿

大工頭・中井大和守正清によって1617年(元和三年)に建てられたもので、拝殿と本殿が石の間を挟んで繋がったいわゆる権現造の建物。

全国にある権現造の建物のモデルになったものとされ、2010年(平成二十二年)に国宝に指定さている。

神廟

本殿の背後には徳川家康が葬られて場所である神廟があり、1640(寛永十七年)に徳川家光が造り替えた石造の宝塔が建っている。

家康の遺体は一周忌を経て日光東照宮へ改葬されたといわれているが、現在もここに眠っているとする説もある。

久能山東照宮博物館

久能山東照宮に伝わる文化財を収蔵、展示するための施設。

主な収蔵品には、真恒銘の太刀(国宝)や スペイン国王フェリペ三世から贈られた置時計、三池光世の作と津当てられる家康の愛用刀「革柄蝋色鞘刀」などがある。

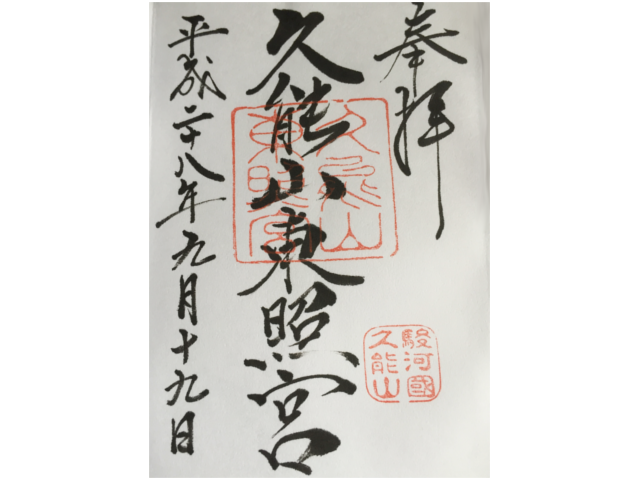

御朱印・御朱印帳

| 種類 | 「久能山東照宮」の1種類。 |

| 貰える場所 | 楼門手前の拝観受付。 |

| 値段 | 1件300円 |

| オリジナル御朱印帳 | 表に境内の様子が描かれ、裏に社名と葵紋が入った御朱印帳があります。サイズは16×11㎝、値段は1800円。 |

- 久能山東照宮の御朱印

[gad45]

0