[spp]

基本情報

| 知名度 | ★★★ |

| 平均評価 | |

| 種類 | 寺院(真言律宗) |

| アクセス | 近鉄奈良駅から徒歩15分。JR奈良駅から徒歩20分。無料駐車場、乗用車12台分あり。 |

| 概要 |

元興寺は奈良県奈良市中院町にある律宗の寺で西大寺の末寺。 718年(養老二年)、飛鳥寺(法興寺)が平城京に移されて元興寺と称するようになったのが始まりで、大寺に発展したが、中世以降は次第に衰微して広大な寺地も分断され、現在は僧坊の極楽坊跡である本寺と奈良市芝新屋町にある五重塔・観音堂跡(華厳宗、東大寺末寺)が共に元興寺を名乗っている。 建物では極楽堂と極楽坊禅室が国宝に指定され、他にも貴重な文化財も多く残されていおり、1998年(平成十年)には「古都奈良の文化財」の一部としてユネスコの世界遺産に登録されている。 |

| 見どころ | 極楽坊本堂、極楽坊禅室、法輪館(収蔵庫) |

| 拝観時間 | 9時~17時(入門は16時30分まで) |

| 拝観料 | 大人500円(秋季特別展は600円)、中高生300円、小学生100円 |

| サイト | http://gangoji.or.jp/ |

| 住所 | 奈良県奈良市中院町11 |

[gad]

元興寺の見どころ

極楽坊本堂(極楽堂)

元興寺の僧坊(東室南階大房)の一部を1244年(寛元二年)に改築して造られた建物。寄棟造の屋根には一部飛鳥~奈良時代の古瓦が使われ、ところにより行基葺と呼ばれる葺き方で積まれている。内部には極楽堂の語源となった僧坊の一室極楽房に納められていた智光曼荼羅(重文)を安置する。

極楽坊禅室

こちらも本堂と同じく東室南階大房を鎌倉時代に改築して造られた建物。正面4間側面4間、切妻造。1間ごとに2本の間柱を立てて板扉と連子窓を設けたつくりになっており、僧房建築の形式を伝える。内部は通常非公開。

法輪館(収蔵庫)・五重小塔

法輪館は元興寺に伝わる寺宝を納めている施設で、主な収蔵品には五重小塔(国宝)、聖徳太子立像(重文)、阿弥陀如来坐像(重文)、弘法大師坐像(重文)、南無仏太子像などがある。高さ5.5メートル程の五重小塔は奈良時代末期の作で、かつてあった元興寺五重塔のモデルともされるが、寺では光明皇后の発願で建立された西小塔堂に本尊として安置されていたものとする。小さいが内部まで忠実に造られているため奈良時代の塔建築を知る上で重要な資料となっている。

- 極楽坊本堂

- 極楽坊禅室

- 法輪館

御朱印・御朱印帳

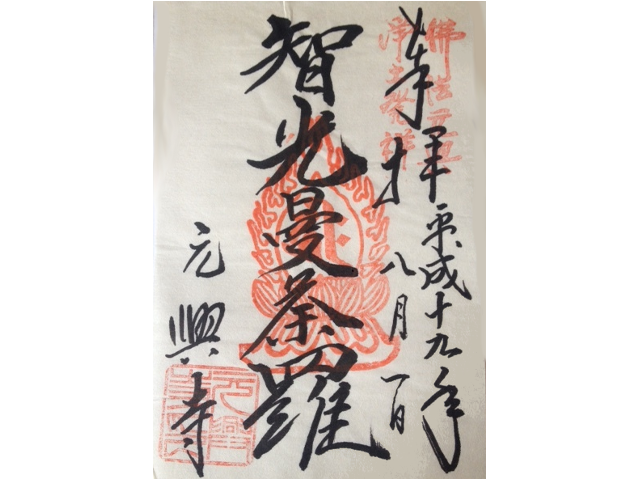

| 種類 | ①「智光曼荼羅」の御朱印、②大和地蔵十福霊場「印相地蔵」の御朱印、③大和北部八十八ヶ所霊場第九番「阿弥陀如来」の御朱印、④西国四十九薬師霊場第五番「瑠璃光」の御朱印、⑤「南無上宮太子」(ぼさつの寺めぐり) |

| 入手場所 | 拝観受付。 |

| 値段 | 1件300円(⑤は500円) |

| オリジナル御朱印帳 | 社紋と寺名の入ったシンプルな御朱印帳があります。サイズは18.5×12.5cm、値段は1000円。 |

- 元興寺の御朱印(智光曼荼羅)

- 小子房

歴史

588年(崇峻天皇元年)に蘇我馬子が蘇我氏の氏寺として飛鳥に建てた法興寺(飛鳥寺)を平城京遷都後の718年(養老二年)に京内に移したのが元興寺の始まり(飛鳥寺は飛鳥寺で存続している)。

奈良時代には大安寺・薬師寺・興福寺と共に四大寺として朝廷から崇敬され、広大な寺領を誇る大寺に発展した。

その後、奈良時代の学僧智光の残した智光曼荼羅と呼ばれる阿弥陀浄土図が浄土教の流行とともに民衆の信仰を集めるようになるが(これを安置した極楽房が当寺の前身)全体としては荒廃が進んだ。

1451年(宝徳三年)には土一揆に巻き込まれて極楽房と大塔・観音堂以外のほとんどは建物を焼失し、寺地は分断されて焼け跡には民家が建てられた。

以降、極楽房は奈良西大寺の末寺の真言律宗寺院として、大塔・観音堂は東大寺末寺の華厳宗寺院として歩んで行くこととなった。なお、残された観音堂と大塔も1859年(安政六年)に焼失している。

[gad45]

0