[spp]

基本情報

| 知名度 | ★★★ |

| 平均評価 | |

| 種類 | 寺院(天台宗) |

| アクセス | 東急目黒線不動前から徒歩15分。JR目黒駅から徒歩20分。駐車場あり。→詳細 |

| 概要 |

東京都目黒区下目黒にある天台宗の寺院で、正式には泰叡山瀧泉寺というが目黒不動尊の通称で知られる。 寺伝によれば808年(大同三年)に比叡山に向かう途中の円仁によって不動明王が祀られてのが始まりだといい、江戸時代には大寺院に発展して多くの人で賑わった。 その後明治に入ると規模を縮小したが現在も広い境内に多数の堂宇が建ち並び、初詣や縁日には多くの人が訪れる。 主な行事には、新年初護摩(1月1~8日)、開山忌(1月14日)、豆撒き式(2月節分の日)、大施餓鬼会(4月24日)、山家会(6月4日)、甘藷祭り(10月28日)、除夜の鐘(12月31日)、大縁日(毎月28日)がある。 |

| 見どころ | 独鈷の滝、勢至堂、大本堂、観音堂、鷹居の松、大日如来座像、青木昆陽の墓、比翼塚 |

| 拝観時間 | 境内自由 |

| 拝観料 | 無料 |

| サイト | http://park6.wakwak.com/ |

| 住所 | 東京都目黒区下目黒3-20-26 |

[gad]

目黒不動尊の見どころ

独鈷の滝

本堂にいたる男坂の左側にある池に注ぐ二筋の滝の事。

独鈷とは密教で使われる法具の事であり、慈覚大師(円仁)が堂宇を建てる際に独鈷を投げたところ水が湧きだし滝となったという言い伝えからそう呼ばれる。今日まで枯れることなく涌き続けており、池の中の不動明王像に水をかけて祈願すればご利益があるという。

勢至堂

前不動堂の横にある小堂。江戸時代中期の建立で目黒区の指定文化財となっている。堂内には頭に宝瓶を載せる大勢至菩薩像や微笑薬師とも呼ばれる薬師瑠璃光如来像を安置する。

- 山門

- 独鈷の滝

- 水かけ不動明王

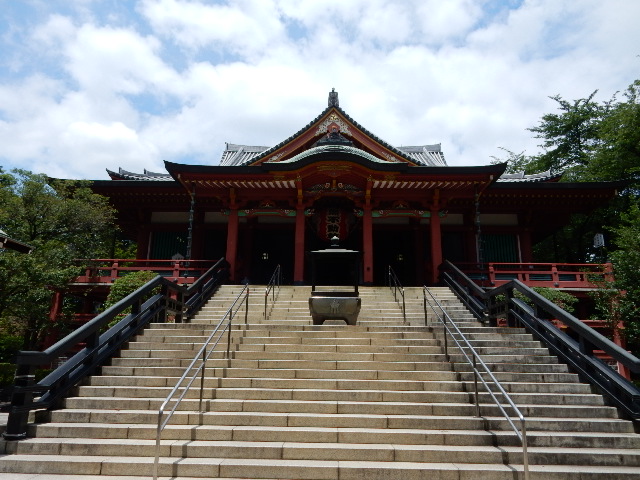

大本堂

男坂を登って正面に位置する堂々とした建物。

内部には本尊の不動明王像や文殊菩薩像、虚空蔵菩薩、普賢菩薩像などを安置し、天井には日本画の川端龍子(1885ー1966年)による「波涛龍図」が描かれている。本尊は秘仏であり、12年に一度、酉年にのみ開帳される。

観音堂

江戸三十三観音霊場の結願札所で、聖観音菩薩像・千手観音菩薩像・十一面観音菩薩像を安置する。

鷹居の松

男坂横にある松の事で、三代将軍徳川家光が当地で鷹狩を行った際、鷹が逃げてしまったので当寺の僧に祈らせたところ、戻って来て松の枝にとまったという話からこの名前がついた。

- 大本堂

- 観音堂

- あじさい

大日如来座像

大本堂の裏手に置かれた露座の銅像。像高385cm、1683年(天和三年)の鋳造。不動明王は大日如来の化身とされる。

青木昆陽の墓

青木昆陽(1698-1769年)は江戸中期に活躍した蘭学者・儒学者で、サツマイモ(甘露)の栽培法を広め飢饉の克服に貢献したことで知られる。墓には自ら考案したという「甘露先生」の字が刻まれている。国の史跡に指定。

目黒不動には他にも2.26事件に連座して処刑された思想家の北一輝や同じく右派の思想家大川周明の墓がある。

比翼塚

境内入り口付近にある塚の事で平井権八と小紫の菩提を弔うために造られた。

平井権八は江戸時代初期の鳥取藩士で、父の同僚を切り殺し江戸に逃亡し、吉原の遊女小紫を愛人としたが金に困って辻斬りを働き、1679年(延宝七年)自首して処刑された。

残された小紫は当寺の近くにあった東昌寺(虚無僧寺)で自害したため東昌寺に2人を弔う塚が建てられたが、廃寺となったため今は目黒不動尊境内に移されている。この話は「白井権八」としてしばしば歌舞伎や映画などの題材となったため広く人に知らている。

- 大日如来像

- 比翼塚

- 甘露先生記念碑

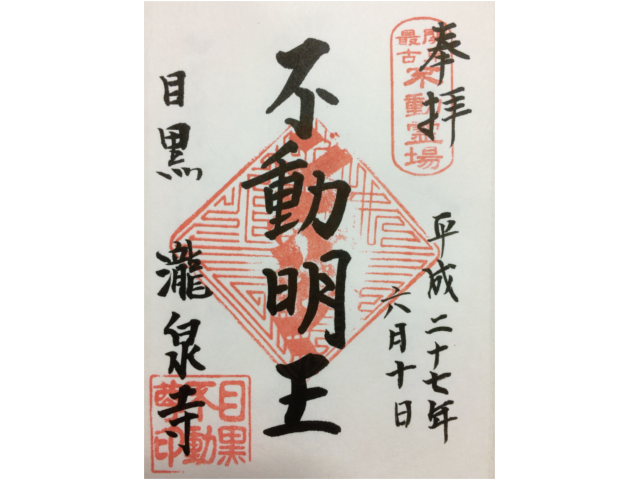

御朱印・御朱印帳

| 種類 | ①「不動明王」の御朱印、②関東三十六不動第十八番「不動明王」の御朱印、③江戸三十三観音札所第三十三番「聖観音」の御朱印、④山手七福神「恵比寿神」の御朱印。 |

| 貰える場所 | 阿弥陀堂横の朱印所。 |

| 値段 | 1件300円 |

| オリジナル御朱印帳 | オリジナルのものはないようです。 |

- 目黒不動尊の御朱印(不動明王)

- 絵馬

- 微笑観音菩薩

歴史

808年(大同三年)、生地である下野(現栃木県)から修行のため比叡山延暦寺に向かっていた円仁が当地付近に宿をとった時、不動明王が夢に現れ自分をここに祀れと告げたため、その姿を自ら刻み小堂を建て安置した。

これが目黒不動尊の始まりとされ、847年(承和十四)に留学先の唐から帰国した円仁によって伽藍が建てられ、860年(貞観二年)には清和天皇から「泰叡」の勅額を与えられたという。

江戸時代になると当地でしばしば鷹狩を行った江戸幕府三代将軍徳川家光(落語・目黒のサンマのモデルだと言われている)の帰依を受けて盛隆し、「目黒御殿」と称されるほどの大伽藍が建立された。

また江戸時代後期には富くじ(寺社の修理費などを得る名目で行われた宝くじ)が開催され、湯島天満宮・谷中感応寺と共に「江戸の三富」と呼ばれ多くの庶民で賑わった。

明治に入ると廃仏棄釈の風潮などで衰微し、第二次大戦中の空襲では多くの建物を失ったが、その後再興され現在にいたる。日本三大不動のひとつ。

[gad45]

0